El arte de la ficción

La literatura recurre a la creación plástica como tema ante la inundación visual que lo anega todo

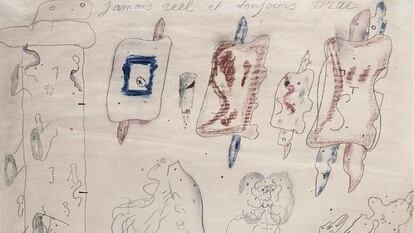

Nunca real y siempre verdadero”. Esta frase de Artaud forma parte de un dibujo y ha quedado hasta hoy como un estandarte. Un manifiesto comprimido sobre el valor del arte como verdad y, al mismo tiempo, sobre la escasa virtud de relacionarlo con la realidad. (O eso que asumimos como tal).

Nunca y siempre. Magnitudes rotundas atravesadas por escalas algo más ambiguas, como arte y escritura, verdad y realidad…

A esta última dimensión pertenece la ciudad de Kassel. O casi, porque esta certeza también se desdibuja en un café llamado, precisamente, Artaud. Allí, Enrique Vila-Matas se interroga sobre los misterios del arte contemporáneo en algún pasaje de Kassel no invita a la lógica. La novela, que sigue sus peripecias como artista invitado a la documenta 13, ha sido celebrada en estos días como el punto culminante de una cierta normalización del arte en la narrativa. Un corolario que, al menos en términos iberoamericanos, tuvo que esperar lo suyo, pues en ese ámbito el arte posterior a Picasso casi siempre ha sido tratado como un fenómeno más extemporáneo que contemporáneo; con manga ancha para el escarnio, la sorna y el menosprecio.

No es la primera vez que Vila-Matas enfoca una historia en ese mundo. Un cuento suyo de 1991 —Me dicen que diga quién soy— ya daba cuenta de Panizo del Valle, un artista multicultural capaz de fusionar sin rubor compromiso y colonialismo, éxito y cinismo. (El personaje no desentonaría en un documental de Renzo Martens). Es curioso que este relato haya sido pasado por alto cuando se habla del arte en la ficción. Sobre todo porque, entre ese cuento de entonces y esta novela reciente, es posible establecer una historia del arte contemporáneo como tema narrativo.

No es, desde luego, el autor barcelonés el primero —ni el último— que abarca este asunto, convertido, con el paso del tiempo, en una especie de género literario. Allá lejos, encontramos las obras fundadoras de Oscar Wilde y Henry James, Chesterton o D’Annunzio. Un poco más cerca nos quedan Guy Davenport, Aldous Huxley, Marc Saporta. Ya en nuestros días, Paul Auster y Don DeLillo, Patrick McGrath y Michael Cunningham, Michel Houellebecq y Grégoire Bouillier…

Dona Tartt acaba de ganar el Pulitzer por El jilguero, una novela que tiene su punto de partida en el Museo Metropolitano de Nueva York, justo en el mismo lugar en el que hace más de veinte años David Markson situó alguna vez al último ser vivo sobre la tierra en La amante de Wittgenstein.

En Latinoamérica, podemos citar a Julián Ríos y Arturo Pérez-Reverte, Ignacio Vidal-Folch y Juan Abreu, Álvaro Enrigue y Javier Calvo, César Aira y Julián Rodríguez, Agustín Fernández Mallo y Juan Francisco Ferré… La diversidad de estos autores indica que la presencia del arte en las novelas actuales no responde en exclusiva a un estilo, corriente, aproximación o calidad, sino a la irrevocable inundación visual que ha anegado todos los ámbitos, incluida la literatura.

A efectos de la lectura, el name-dropping es más nocivo que la injusticia, así que es mejor detener aquí la catarata de nombres que, en las dos últimas décadas, han conseguido engordar esa colección imaginaria que no encontraremos en ningún museo, aunque sí en cualquier biblioteca. Un arte que no está hecho para el espectador sino para el lector, y que parece explayarse desde la mirada hipercrítica de antaño hasta la fascinación acrítica del presente.

Esta colección de autor no solo está enfocada en los artistas (imaginados o no) o en sus obras (imaginadas o no). También cuenta con sus museos —Orhan Pamuk—, directores —Ignacio Vidal-Folch—, coleccionistas —Steve Martin— o proyectos de arte social —Miguel Ángel Hernández Navarro—. Incluso dispone de una musa, Sophie Calle, que ha fijado la mirada de Auster, Vila-Matas o Grégoire Bouillier.

No sobra advertir que los motivos de esa fascinación son diversos y, por lo general, beneficiosos tanto para el enriquecimiento de las tramas literarias como para la excavación en mecanismos internos del arte, que no siempre resultan visibles. Muchas de estas novelas crecen en un terreno recóndito que se sitúa entre la biografía y el currículo; un espacio tan incómodo como fructífero a la hora de explorar andanzas y motivaciones de los artistas que jamás encontraremos en los catálogos.

Si uno quiere saber qué hace un artista, basta con visitar galerías y museos. Pero si uno quiere saber quién es ese artista, tal vez deba leer estas novelas. Porque si bien el currículo tiende a sublimar los honores, estas piezas narrativas nos acercan a los fracasos, miserias y vaivenes de las trayectorias. El currículo, para cumplir sus objetivos, está obligado a velar, mientras que la biografía, si es honesta, precisa desnudar. Frente a la asepsia profesional del currículo, se levantan los vicios y obsesiones, vanidades y rencores, que pueblan esa novela del arte que no ha dejado de inflarse en los últimos años.

Para saber qué hace un artista, basta con ir a galerías; para saber quién es ese artista, tal vez uno deba leer estas novelas

La complejidad biográfica no es la única clave para comprender el éxito creciente de esa literatura dedicada al arte. El incremento de una presencia no es suficiente para certificar un subgénero ni explica con solvencia la contaminación que hoy tiene lugar entre estas dos esferas que alguna vez llegaron a tratarse con hostilidad o distancia. Los encuentros recientes nos hablan de un arte y una literatura que se perciben, respectivamente, en una situación límite, propia de esta era de la imagen en la que la distribución de conocimientos rebasa a la escritura y se realiza, cada vez más, desde los contenidos visuales. Un momento en que esa escritura ya no puede acaparar en exclusiva la disposición de nuestro saber, y el arte todavía no es capaz de suplantarla en esa labor.

De manera que esta promiscuidad, más que extravagante, debería entenderse como natural, necesaria e inevitable. Si las preocupaciones artísticas de Wilde o James eran excepcionales en el siglo XIX, las de cualquier escritor del siglo XXI empiezan a funcionar como una regla. (En algún caso, incluso, como una moda). Y si en el siglo XIX las novelas sobre el arte privilegiaban los tormentos creativos, la vida bohemia, el halo romántico que emanaba desde la condición de artista, en el siglo XXI el abanico queda amplificado en las posibilidades que ofrecen el documento y el archivo, el proceso artístico y las estrategias críticas, el coleccionismo y el museo, los directores y los curadores, la política y el dinero, las mutaciones del cuerpo y la presencia de las tecnologías. El arte funciona como un concentrado sintomático de las relaciones de poder y, al mismo tiempo, de los restos que quedan después de esas relaciones.

¿Cómo no iba, entonces, a ocupar un espacio nuclear en la literatura?

Ahora bien, si en otros tiempos era suficiente con escribir sobre un fenómeno, ahora las mejores novelas son aquellas que nos hablan desde este. Cuando el arte contemporáneo aparece en las narraciones de César Aira, no lo hace solamente como un elemento más de la trama que necesita ser descrito a la manera de un paisaje, una acción, un personaje, sino como un recurso narrativo capaz de sostener la estructura de sus libros. Y cuando Jeff Koons o Damien Hirst asoman en El mapa y el territorio, de Michel Houellebecq, tal vez no sea para enfatizar su protagonismo, sino porque sus nombres funcionan, entre otras cosas, como un vehículo pertinente para cuestionar, en nuestros días, la utilidad del roman à clef. En muchos sentidos, la presencia del arte en la novela surte el efecto de una ampliación del campo de batalla.

Igual que el arte ha entrado en la literatura, la narrativa se ha instalado en el arte como un campo en el que renovarse

Mediante ese ensanchamiento, la ficción del arte nos permite abrirnos a otras posibilidades que le han estado negadas, tradicionalmente, a la crítica de arte.

Difícilmente, las teorías de Arthur Danto conseguirían desmenuzar mejor que Steve Martin los últimos veinte años del mundillo del arte en Nueva York. (Desde el boom de Chelsea hasta el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pasando por la invasión japonesa, la eclosión del arte chino y el derribo de las Torres Gemelas).

No es posible obviar, por otra parte, que la entrada del arte en la literatura alcanza su clímax justo en el momento en que este ha perdido su aura. De manera que aquello que alojan la mayoría de estos libros no es su poder, sino su vulnerabilidad. No es la fuerza del arte, sino la sospecha de su fragilidad, lo que ha multiplicado su presencia en la narrativa.

Si una de las metas del arte, en los últimos años, consistió en avanzar “más allá de sí mismo” —cosa que Hegel ya estuvo recomendando en sus tiempos— con vistas a extender su encomienda hasta la política o la acción directa, uno de sus problemas crónicos radicó en su regreso inevitable al museo, que siguió funcionando como el espacio definitivo de su gratificación. La ficción del arte, en cambio, cuenta con la ventaja de que sí puede sujetarlo —como los dioses de Roberto Calasso atrapaban a la literatura— e impedirle volver, sano y salvo, a su Ítaca de siempre.

La ficción del arte

Para la Bienal de Venecia de 2009, Steve McQueen y Pedro G. Romero concibieron dos obras muy distintas que, de algún modo, eran complementarias. La de McQueen consistía en un vídeo. La de Romero, en un libro. El primero nos invitaba a la ciudad previa al evento. El segundo, a la ciudad posterior. En ambos casos, se establecía un desplazamiento en el tiempo para conducirnos por una Venecia sin Bienal.

En Giardini, sirviéndose de la vida de unos perros callejeros, McQueen lanzaba su recordatorio sobre una ciudad cuya decadencia conseguía ser aplazada cíclicamente por la propia Bienal durante el verano. En Las correspondencias, Romero proyectaba hacia el futuro un relato, de género epistolar, con el objetivo de construir una comunidad a partir de las cartas cruzadas entre vecinos. Bajo el influjo de Blanchot, Romero insistía en remover una ciudad que McQueen daba por inamovible. Y si bien este último necesitaba de toda su autoría al servicio de su denuncia, en el caso de Romero la obra sólo podía llegar a buen puerto si, por el contrario, lograba escapársele a su autor.

El hecho de detenerme en estas dos piezas no se debe únicamente al desasosiego que, en su momento, generaron en mí. Se debe, sobre todo, a lo que evidencian a los efectos de este artículo: del mismo modo en que se ha producido una implosión del arte en la literatura, así también ha tenido lugar una energía centrífuga que, en dirección opuesta e incluso más allá de los libros, ha colocado la narrativa en el arte, ofreciéndole un nuevo campo en el que progresar y renovarse.

Eso, y más, es lo que han conseguido desde Bill Viola hasta Lars Arrhenius, pasando por Doug Atkins, Joan Fontcuberta, Francesc Ruiz, Marina Abramovich, Valérie Mréjen, Stan Douglas o Chris Cunningham…

Y algo de eso es lo que ha buscado, en las últimas décadas, la llamada literatura expandida, que sublima la condición espectacular de la escritura y su faceta gregaria, su conexión con las nuevas tecnologías y su performance, su vínculo con la cultura pop, la televisión o las redes sociales y el lado exhibicionista del autor.

Desde luego, la literatura expandida no es, en sentido estricto, arte (su hábitat se acomoda en un terreno mixto cruzado por el teatro y el cine, el videoclip y la performance, el Spoken word y la publicidad, el graffiti e Internet). Pero lo cierto es que sí se emplaza en un territorio previamente conquistado por el arte. Si alguna duda quedara sobre esto, basta con revisar el origen del propio concepto que la nombra, deudor de Rosalind Krauss y su ensayo de 1979 —La escultura en el campo expandido— en el que discernía sobre la escultura minimalista y cómo esta se había saltado los espacios tradicionales de exposición para ir al encuentro de territorios abiertos, como la misma naturaleza, alejados del White Cube. (Esa conexión queda apuntalada por la relación entre Agustín Fernández Mallo —cabeza visible de esta corriente en España— y el escultor Robert Smithson, uno de los artistas cruciales para el texto de Krauss).

La literatura expandida reúne, pues, malestar y renuncia; crítica al statu quo del sistema literario y propósito para alojar las labores narrativas en otros soportes; apuesta por traspasar las fronteras genéricas e intención de disolverlas.

Es importante recordar que nada de esto resulta del todo inédito. (Tan sólo en la poesía catalana es, prácticamente, un rito de paso que va de Joan Brossa a Enric Casasses, pasando por Carles Hac Mor o Accidents Polipoètics). Hay que admitir, además, que el revuelo alrededor de la reciente literatura expandida ha sido mayor en el mundo tradicional de la narrativa que en los territorios hacia los que intenta desplazarla. Como en una inversión del efecto mariposa, su aleteo ha sido considerable en el punto de partida, pero ha provocado un escaso temblor en el punto de llegada, donde se encuentra con una tradición narrativa ya establecida que tiene sus propias reglas, su aparato crítico, sus fronteras, su escala de autoridad, su repertorio de vanidades, su propia crisis. (Desde el punto de vista artístico, el pulso entre un booktrailer rudimentario y una narración a seis pantallas de Doug Atkins puede resultar descorazonador).

¿Quiere esto decir que las críticas de la literatura expandida son innecesarias o exageradas? Desde luego que no. Sólo que en un mundo donde la sobredosis visual resulta asfixiante, quizá valga la pena revisar las proporciones de las mezclas y preguntarse si es, precisamente, un incremento de imágenes lo que necesitamos para salir del impasse en el que estamos varados.

Acaso, lo que apremia al arte contemporáneo no es una multiplicación de las imágenes, sino de las palabras. Sobre todo aquellas que, ante la cascada visual, sean capaces de arraigar algún imaginario. Es ahí, quizá, donde la expansión literaria consiga ser más fecunda y descubra que la clave de su impronta no está en que sus autores se parezcan a un artista, sino que se comporten, precisamente, como un escritor. Y esto, con todas las variantes, y todos los matices, que les haya deparado el siglo XXI.