Marca un poema o tuitéalo

La relación entre literatura y nuevas tecnologías plantea un interesante debate

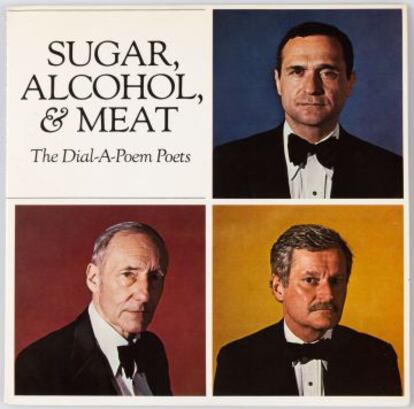

John Giorno estaba conversando por teléfono con William Burroughs un día de 1968 cuando concibió una de sus acciones más famosas, Dial-A-Poem: 15 máquinas contestadoras conectadas a un número del área de Nueva York permitían a quien llamase escuchar un poema, en la que sería no la primera pero sí una de las más eficaces iniciativas para llevar la literatura a otros escenarios. Fue un éxito y generó numerosas imitaciones: recientemente en el MOMA, la acción de Giorno fue recreada y enriquecida con intervenciones de David Byrne y Tom Waits, entre otros.

Dial-A-Poem nunca ha estado muy lejos de nuestra forma de concebir los vínculos entre literatura y nuevas tecnologías de la comunicación. En los últimos 50 años, la convicción de que éstas constituirían un peligro para la literatura ha llevado a actitudes distintas y complementarias: un rechazo rotundo basado en la idea de que esas tecnologías “distraerían” de, “banalizarían” o “empobrecerían” la literatura, un esfuerzo por imitarlas (novelas escritas como correos electrónicos, a la manera de conversaciones de chat, como una sucesión de búsquedas de Google, etcétera) y/o un intento de subvertirlas “sembrando” literatura en ellas. La popularización de los teléfonos móviles hace un cuarto de siglo llevó inevitablemente, por ejemplo, a la proliferación de novelas publicadas por entregas en mensajes de texto: en la actualidad, el género florece en Japón, donde estas novelas suelen ser éxitos de ventas entre los adolescentes.

Al hilo de lo sucedido en ese país, y en la inevitable estela de Dial-A-Poem, escritores como el estadounidense Nicholas Belardes y el mexicano Joseph Cohen publican sus novelas, relatos y poemas en Twitter, restringiendo sus entregas a 140 caracteres. Algo en Twitter invita a la experimentación con la herramienta , y es en esta red social, más que en Facebook, donde se llevan a cabo los experimentos más interesantes en la confluencia de literatura y nuevas tecnologías: formas autoconclusivas que caen dentro de lo que habitualmente se denomina “microrrelato”, un inesperado y algo desconcertante resurgir del palíndromo (ese tipo de texto que permite leer lo mismo tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha), historias corales en las que los personajes dialogan a través de cuentas personales creadas para el caso por el autor, arcos narrativos abiertos a la intervención de los seguidores, etcétera. Algunos de estos procedimientos son inéditos en la historia de la literatura y se benefician de la interacción propia de las redes sociales, pero la publicación por entregas no lo es: su origen se encuentra en una relación entre prensa y literatura a lo largo del siglo XIX que, bajo la forma del folletín, dio origen a la novela como la conocemos en la actualidad.

Más o menos inteligentes, mejor o peor intencionados, todos estos esfuerzos soslayan, sin embargo, el hecho de que las tecnologías de comunicación nuevas o viejas tienen con los contenidos de las que son vehículo una relación más compleja (y más interesante) de lo que se piensa, y que nuestra relación con ellas y con los cambios cognitivos y sociales que estas propician también lo es. En las actitudes distintas y complementarias de rechazar las nuevas tecnologías, imitarlas o “sembrarlas” de literatura se pone de manifiesto un modo esencialmente paternalista de concebir la forma en que letras y nuevas tecnologías confluyen, al tiempo que una incomprensión notable de estas últimas.

¿Podemos seguir llamando “leer” a una actividad que tiene tanto de lectura como de interpretación de imágenes?

No se trataría de una literatura como la concebimos tradicionalmente, por supuesto; pero sí de un tipo de textualidad que sería soporte de una función narrativa (el viejo y muy humano deseo de contar historias y de que nos las cuenten) no muy distinta de la que encontramos en la literatura tradicional. Sería también una literatura que debería ser pensada de nuevo por completo, ya que en ella las nociones de centro y periferia, de alto y de bajo, de original y de copia, de esbozo y obra terminada, no tienen sitio, así como tampoco las de autor y lector. En su obra Zeit für die Bombe (tiempo para la bomba), por ejemplo, la alemana Susanne Berkenheger enlaza mediante hipervínculos 100 unidades que el lector o usuario puede recorrer a su placer, conformando con cada recorrido un nuevo texto del que es coautor. Esta literatura “hipermedia”, de la que participan obras de la argentina Belén Gache y el venezolano Doménico Chiappe, posee una estructura escasamente reproducible en la literatura tradicional y constituye, al margen de méritos individuales, la manifestación de que, mientras algunos pretenden “insuflar” literatura en la Red, esta ya posee formas propias que explotan mejor sus características más salientes y rehuyen el paternalismo.

A modo de ejemplo destacado de una cierta forma de ser consecuente con esta actitud es el surgimiento de las novelas concebidas como aplicaciones para teléfono móvil, en las que los lectores/usuarios pueden explorar el mundo narrado y a menudo incidir en él: el exitoso escritor estadounidense Wally Lamb anunciaba a finales de 2015 que I’ll Take You There, su nueva novela, sólo existiría como book app, y el británico Iain Pears veía en el mismo periodo cómo la aplicación para teléfonos móviles de su novela Arcadia era descargada 20.000 veces en poco tiempo, superando así las ventas de su edición física. Mientras la publicación de libros electrónicos “enriquecidos” con recursos audiovisuales languidece en casi todos los ámbitos excepto el de la literatura infantil, la multiplicación de las book apps y la adaptación de textos literarios clásicos a los nuevos formatos, incluyendo el videojuego, señalan una dirección posible en la evolución de las relaciones entre literatura y nuevas tecnologías, al tiempo que arrojan sombras inquietantes sobre nuestras visiones de lo que denominamos leer y de lo que llamamos autor y lector. En realidad, ¿podemos seguir llamando “leer” a una actividad que tiene tanto de lectura como de interpretación de imágenes y mapas, resolución de acertijos y visionado de fragmentos audiovisuales? ¿Quién es el autor en el caso de estas producciones que requieren inevitablemente el concurso de un escritor, pero también de diseñadores gráficos, programadores, productores de contenidos audiovisuales, etcétera? ¿Qué queda de la literatura como expresión de una visión personal de las cosas en un contexto de producción colectiva e interacción con el lector? ¿Qué espacio queda para el riesgo y la renovación en literatura en proyectos que, por lo elevado de sus costos, deben rehuir ambas cosas?

Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son inevitables. La función narrativa en Internet, la “literatura” que le es intrínseca y surgió con ella, posee unas características muy diferentes y debe ser buscada en otros sitios. ¿En cuáles? Una respuesta de carácter tentativo es que hay indicios de una nueva literatura en los arcos narrativos descritos por los videojuegos, el surgimiento y uso de abreviaturas (WTF, MILF, LOL, etcétera), los de formas breves y visuales de comunicación como los emoticonos (y la polémica en relación al abuso del “Me gusta” y la inexistencia de un botón de “No me gusta”), la proliferación en Twitter de boots programados específicamente para generar en el usuario la impresión de que está conversando con una persona real, la ampliación del mundo narrado en ciertas novelas mediante su proyección en Internet, las figuras de autor y de lector ensayadas en los perfiles públicos de los escritores y en sus blogs, los experimentos con el código del mexicano Eugenio Tisselli; los mediocres intentos de flirtear en Tinder, la red social que propicia encuentros sexuales entre sus usuarios; las máquinas en línea como el “generador de romances gitanos” “de” Federico García Lorca, el net-art, las empresas que el usuario de Facebook y Twitter puede contratar para que continúen alimentando sus cuentas con viejos textos y con nuevos textos generados de forma aleatoria una vez que el usuario haya muerto.

Este último caso puede parecer truculento, por supuesto; pero en su excepcionalidad pone de manifiesto preguntas interesantes. ¿Qué garantiza la permanencia de los textos en una época de desvanecimiento y obsolescencia programada? ¿Quién escribe, y por qué, y para quiénes?

Patricio Pron es escritor. Su última novela es No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles (Literatura Random House).