Oriana, la periodista turbulenta

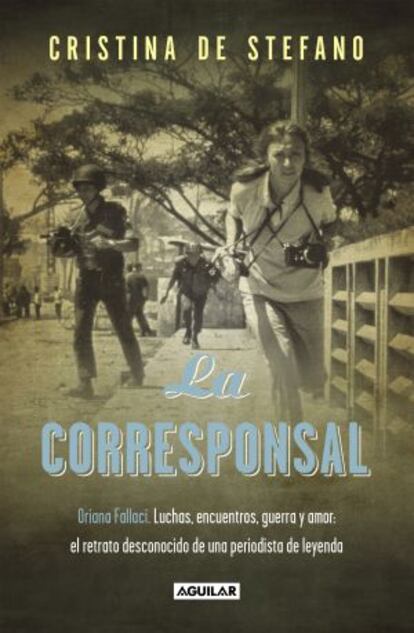

'La corresponsal' es la biografía autorizada de la periodista italiana Oriana Fallaci, escrita por Cristina de Stefano, que la editorial Aguilar acaba de publicara en español.

En uno de los edificios de la calle 71 de Nueva York vivía una mujer menuda rodeada de libros antiguos y cuadros carísimos. Estaba enferma de cáncer, comía y dormía poco, fumaba unos 50 cigarrillos diarios y, cada tanto, revisaba que continuara en su sitio el letrero que había colgado en la puerta: Go away! (¡Márchese!). Pasaba los días, en silencio y con el teléfono desconectado, ante una vieja Olivetti escribiendo (y reescribiendo) una ambiciosa novela sobre sus antepasados. Esa señora ermitaña y huraña se llamaba Oriana Fallaci, era italiana y durante varios años había sido la entrevistadora más temida por “los poderos de la Tierra”, como ella misma llamaba a los dirigentes políticos del mundo.

Cuando la enfermedad ya no le permitió levantarse de la cama, llamó a su sobrino y le pidió que la llevara a Florencia. Ahí había nacido, ahí quería morir. Por su delicado estado de salud, ninguna aerolínea aceptó admitirla como pasajera. Fallaci —un metro y cincuenta y seis de estatura, treinta kilos de peso— viajó en un avión privado, con dos doctoras su lado, hecha un ovillo en su asiento. Díez días después, la madrugada del 15 de septiembre de 2006, murió en la clínica Santa Chiara de Florencia. “Las campanas del Duomo tañeron alegremente mientras su féretro abandonaba el edificio”, cuenta Cristina de Stefano en La corresponsal (Aguilar), la biografía —autorizada— de la sagaz reportera, publicada ahora en español.

“Las preguntas son brutales porque la búsqueda de la verdad es una especie de cirugía, y la cirugía duele”, decía.

En alusión a la novela Un hombre, donde Oriana cuenta la historia del poeta y activista griego Alekos Panagoulis, el título original del libro es Oriana. Una dona. “Pero Una mujer le pareció muy general al editor español y optó por resaltar la faceta más periodística del personaje”, puntualiza la biógrafa, quien trabajó durante tres años en esta obra gracias que Edoardo Perazzi, heredero de Fallaci, le dio acceso a su archivo personal. “Él es su sobrino y sabe que es importante que la figura de su tía perdure. Soy la primera que ha tenido acceso a sus documentos, un terreno minado. Porque ahí está la Oriana secreta, la que había escondida detrás de su imagen pública, llena de sorpresas y contradicciones. El archivo tiene muchas carpetas sobre temas y personajes, lo que demuestra que preparaba mucho sus entrevistas y sus libros. Después de revisar todo ese material hice una lista de personas a las que creía que se debía entrevistar. En Estados Unidos y en Italia, los dos países donde Oriana vivió. De los que están vivos, algunos no han querido hablar. Otros han aceptado hablar pero sin ser citados. Pero para mí lo importante era la información”, explica de Stefano.

Por las páginas de La corresponsal transita una mujer talentosa, tenaz y desafiante, envuelta en frustraciones sentimentales, que se convierte en una periodista —diva y déspota— de fama internacional al pasar de retratar a las estrellas de cine a los astronautas, luego a las guerras, hasta llegar a los políticos que moldearon el mundo contemporáneo y que, ya en el ocaso de su vida, acentúa con sus opiniones la polémica en la que estaba acostumbrada a vivir.

Orina Fallaci nació y creció en una familia humilde llena de libros que compraban a plazos. Tenía nueve años cuando sus padres la dejaron coger un libro de la estantería, La llamada de la selva, de Jack London, y al llegar al punto final se prometió que sería escritora. ¿Escritora una chica pobre? Vio en el periodismo la única forma de acercarse a las letras y, al mismo tiempo, ganar dinero. Un día, con el arrojo de la adolescencia, fue a pedir trabajo a Il Mattino, uno de los tres diarios de Florencia. “¿Eres la sobrina de Bruno Fallaci?”, le preguntó el director. Era. “Escribe algo”, le pidió, y ella le entregó un texto nueve horas después porque… era la primera vez que utilizaba una máquina de escribir. En un mundo de hombres que la trataban “con dureza”, se empeñó en demostrar que era mejor que ellos. “Y eso me benefició”, se ufanaría después.

En los años 50 comenzó a colaborar en L’ Europeo. Soñaba con escribir sobre política, pero le encargaban los espectáculos. Al conseguir un puesto fijo en el periódico se mudó a Milán y se especializó en el mundillo cinematográfico. Entonces surgió el ‘estilo Fallaci’: “tenacidad para buscar la noticia, habilidad para construir el artículo como un relato y la voluntad de presentarse como uno de los personajes del encuentro.” Pero, siempre según de Stefano, la periodista aguerrida se convertía en “una mujer dulcísima y frágil cuando se enamoraba.” Soñaba con una vida en pareja e, incluso, estaba dispuesta a abandonar su trabajo con tal de lograrlo. Por eso soportaba amores tormentosos. El primero, un periodista llamado Alfredo Pieroni, halagado por la insistencia de ella, se dispuso a vivir una aventura. Ella sabía que él tenía otras relaciones y lo aceptaba. Él vivía en Londres. Ella viajaba constantemente a verlo. Quedó embarazada, pensó en abortar, pero al final el aborto fue espontáneo. Él seguía sin quererla. Ella lloraba. Él detestaba sus llantos. Así que ella se tomó un puñado de somníferos, pero el suicidio quedó en un intento. Al recuperare se prohibió volver a enamorarse y se refugió en el trabajo. Para entonces, sus crónicas y entrevistas, reproducidas por varios diarios en el mundo, ya la habían convertido en la Fallaci.

Perdió otro hijo en 1965. Nunca dijo quién era el padre. Su entorno supone que fue un “estadounidense famoso y casado. Quizá un astronauta de la NASA.” Su amargura se acentuó, pero la experiencia propició un libro: Carta a un niño que nunca nació. Llegó a Vietnam y encontró “al amor de su vida”: Francois Pelou, corresponsal de la agencia France Presse. Otra vez la dulzura y la fragilidad. Pero él estaba casado, era muy católico y en su familia no cabía el divorcio. Entonces, cuando la relación se dio por terminada, Oriana le mandó a la mujer de Francois todas las cartas de amor que él le había enviado. Su fama de corresponsal de guerra le abrió las puertas de los palacios del poder y ella entró irreverente y directa. “Las preguntas son brutales porque la búsqueda de la verdad es una especie de cirugía, y la cirugía duele”, decía.

En 1973 conoció a Alekos Panagoulis. A diferencia de otros, él era un “amor cerebral” para ella. “Alekos era yo, en hombre”, dijo años después. Él era 10 años más joven que ella pero, después de lo que había vivido (una serie de torturas tras el intento fallido de matar al dictador griego Georgios Papadopoulos), parecía un hombre mayor. Oriana fue a entrevistarlo y quedó impresionada. Tanto que se lo llevó a Italia para protegerlo. Pero para ella vivir por primera vez con un hombre fue algo muy difícil. Discutían por cualquier cosa. Oriana se fue a vivir a Nueva York y Alekos a Atenas, donde murió en 1976 en un extraño accidente de coche. Ocho meses después moriría la madre de Oriana y ella quedó destrozada. Envejeció de golpe. En 1977 abandonó L´Europeo con la intención de dedicarse sólo a sus libros. El cáncer le llegó a ella, como antes a sus padres y a una de sus hermanas, en 1991. El reto, desde luego, fue más duro que sus constantes visitas al dentista a causa de sus dientes arruinados por los cigarrillos.

La mañana del 11 de septiembre de 2001, en su casa de Nueva York, sintió un silencio espeso. Encendido la televisión, que tenía el audio desactivado, y las imágenes que vio la dejaron atónita. Para desahogarse, llamó a Ferrucho Bortoli, director del Corriere della Sera. Cuatro días después, el director estaba en el salón de la casa de su colega con la intención de llevar a cabo una entrevista. Pero para entonces Oriana ya había escrito un largo artículo (o sermón, mejor dicho): La rabia y el orgullo. Se publicó el 29 de septiembre (“Oriana rompe el silencio”) en el periódico italiano, en un suplemento de cuatro páginas. Y entonces ella, que en el pasado la habían llamado comunista, se convirtió en uno de los iconos de la derecha por sus opiniones contra el Islam.

Un día abrió una de las múltiples cartas que le llegaban. Era del arzobispo Rino Fisichella, rector de la Pontificia Universidad Lateranense. Ella se había puesto en contacto con él después de leer, en 2005, un artículo del clérigo en donde defendía las ideas post-11S de Oriana. Y a partir de entonces se carteaban. Llegó el momento en que se animó a pedirle que intercediera por ella para que el Papa Benedicto XVI la recibiera. “Adoro a Ratzinger, no sólo porque es un hombre culto e inteligente, sino también porque es un hombre con un par de huevos”, le escribió al arzobispo. No quería entrevistarlo (porque para eso “se necesitan diez licenciaturas en Filosofía y once en Teología”), sólo conversar con él en privado. El encuentro se produjo el 27 de agosto de 2005 en Castel Gandolfo, la residencia veraniega del Pontífice y, hasta la fecha, no se sabe de qué hablaron.

Oriana Fallaci hubiera preferido que todos estos detalles de su vida permanecieran ocultos. “Si estuviera viva, me habría decapitado, como a la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas”, dice Cristina de Stefano. “Oriana no quería biografías, decía que sólo ella podía hablar de sí misma. Bueno, tampoco era tonta y también decía: ‘que escriban las biografías después de mi muerte.’” Murió hace casi una década. Su funeral fue laico y austero y su tumba está junto a la de sus padres, en el cementerio de los Allori, “el de los extranjeros que amaron Florencia”, en la las colinas que rodean la ciudad.