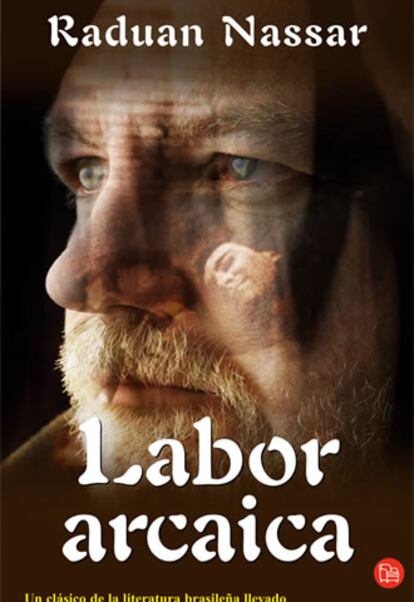

Labor Arcaica

Raduan Nassar, autor clásico de la literatura brasileña, explora en esta breve obra las intensas relaciones entre un padre y un hijo, marcadas por un acto prohibido: el incesto

1

Los ojos en el techo, la desnudez en el cuarto; rosado, azul o violáceo, el cuarto es inviolable; el cuarto es individual, es un mundo, cuarto catedral, donde en las intermitencias de la angustia se recoge de un áspero tallo, en la palma de la mano, una desesperada rosa blanca, pues entre los objetos que el cuarto consagra están primero los objetos del cuerpo; yo estaba acostado sobre el parqué de mi cuarto, en una vieja pensión provinciana, cuando llegó mi hermano para llevarme de vuelta; mi mano, poco antes dinámica y en una dura disciplina, recorría vacilante la piel mojada de mi cuerpo, las puntas de los dedos tocaban llenas de veneno el vello incipiente de mi pecho aún caliente; mi cabeza giraba embotada mientras el pelo me caía en gruesas ondas sobre la curva húmeda de la frente; apoyé una de las mejillas contra el suelo, pero mis ojos poco pudieron ver, apenas perdieron la inmovilidad ante el vuelo fugaz de las pestañas; el ruido de los golpes en la puerta llegaba suave, se aproximaba despojado de sentido, el copo de paina se insinuaba entre las curvas sinuosas de la oreja donde por instantes me adormecía; y el ruido repitiéndose, siempre suave y manso, no perturbaba mi dulce embriaguez, ni mi somnolencia, ni el disperso y difuso torbellino sin acogida; mis ojos vieron después el picaporte que giraba, pero éste al moverse se perdía en la retina como un objeto sin vida, un sonido sin vibración, o un soplo oscuro en la bodega de la memoria; en un momento hubo sacudidas que llevaron al sobresalto y desesperaron las cosas letárgicas de mi cuarto; en un salto leve y silencioso, me puse de pie, agachándome para levantar la toalla tirada en el suelo; apreté los ojos mientras me secaba la mano, agité en seguida la cabeza para agitar mis ojos, cogí la camisa dejada en la silla, escondí en el pantalón mi sexo morado y oscuro, di luego unos pasos y abrí una de las hojas retrocediendo tras ella: mi hermano mayor estaba en la puerta; al entrar, quedamos uno frente al otro, nuestros ojos suspensos, un espacio de tierra seca nos separaba, había susto y asombro en ese polvo, pero no era un descubrimiento, no sé qué era, y no nos decíamos nada, hasta que él extendió los brazos y cerró en silencio sus manos fuertes en mis hombros y nos miramos y en un momento preciso nuestras memorias nos asaltaron los ojos atropelladamente, y vi de repente que sus ojos se humedecían, y fue entonces cuando me abrazó, y sentí en sus brazos el peso de los brazos empapados de toda la familia; volvimos a mirarnos y dije «no te esperaba», fue eso lo que dije sin saber qué decía y lleno de recelo de que se me escapase algo en cualquier cosa que dijese, aun así repetí «no te esperaba», fue eso lo que dije una vez más y sentí la fuerza poderosa de la familia desatándose sobre mí como un aguacero pesado mientras él decía «nosotros te queremos mucho, te queremos mucho» y era todo lo que él decía mientras me abrazaba una vez más; todavía confuso, aturdido, le indiqué la silla del rincón, pero él no se movió y sacando el pañuelo del bolsillo dijo «abróchate la camisa, André».

2

En la modorra de las tardes ociosas en la hacienda, era en un lugar del bosque donde yo escapaba a los ojos aprensivos de la familia; mitigaba la fiebre de mis pies en la tierra húmeda, cubría mi cuerpo de hojas y, acostado a la sombra, dormía con la quieta postura de una planta enferma doblada por el peso de un brote rojo; ¿no eran duendes todos aquellos troncos a mi alrededor, velando en silencio y llenos de paciencia mi sueño adolescente? ¿Qué urnas tan antiguas eran ésas, liberando las voces protectoras que me llamaban desde el pórtico? ¿De qué servían aquellos gritos si mensajeros más veloces, más activos, montaban mejor al viento, corrompiendo los hilos de la atmósfera? (mi sueño, ya maduro, sería cogido con la voluptuosidad religiosa con que se coge un fruto).

3

Y recordé haber escuchado siempre en los sermones del padre que los ojos son la candela del cuerpo, y que si ellos eran buenos lo eran porque el cuerpo tenía luz, y si los ojos no eran limpios revelaban un cuerpo tenebroso, y yo allí, frente a mi hermano, respirando un olor exaltado de vino, sabía que mis ojos eran dos carozos repulsivos, pero no me importó que así fuesen, yo estaba confuso, y hasta perdido, y me vi de repente haciendo cosas, moviendo las manos, recorriendo el cuarto, como si mi embarazo viniese del desorden que existía a mi lado: ordené las cosas encima de la mesa, pasé un paño por la superficie, vacié los ceniceros en el cesto, estiré la sábana de la cama, doblé la toalla en la cabecera, y ya había vuelto a la mesa para llenar dos vasos cuando me descuidé y casi pregunté por Ana, pero eso fue sólo un ímpetu súbito y atropellado, yo podría preguntar eso sí cómo pudo llegar él a mi pensión, descubriéndome en el caserío antiguo o también, de modo ingenuo, intentar conocer el motivo de su llegada, pero ni siquiera estaba pensando en esas cosas, yo estaba oscuro por dentro, no conseguía salir de la carne de mis sentimientos, y allí junto a la mesa de una sola cosa estaba seguro, de tener los ojos exasperados sobre el vino rosado que echaba en los vasos; «las persianas» dijo él «¿por qué las persianas están cerradas?» dijo él desde la silla del rincón donde estaba sentado y no lo pensé dos veces y corrí a abrir la ventana y afuera había un atardecer tierno y casi frío, hecho de un sol fibroso y anaranjado que tiñó ampliamente el pozo de penumbra de mi cuarto, y yo todavía encajaba las hojas de las persianas en los ganchos cuando, ligera, me asaltó una primera crisis, pero no le hice caso, fue pasajera, por eso sólo pensé en terminar mi tarea y fui poco después, generoso y con algún escarnio, a poner también entre sus manos un soberbio vaso de vino; y mientras una brisa impertinente acolchaba las cortinas de encaje grueso, que dibujaban a media altura a dos ángeles trepando nubes, tocando tranquilos clarines con los carrillos hinchados, me abandoné al borde de la cama, los ojos bajos, dos bagazos, y fueron sus ojos plenos de luz encima de mí, no tengo dudas, los que me envenenaron, y fue una onda corta y quieta que me amenazó de cerca, y me llevó impulsivo casi a incitarlo en un grito «no te contengas, hermano mío, encuentra ya la voz solemne que buscas, una voz potente de reproche, pregunta sin demoras qué me ocurre desde siempre, restaura gestos, desfigúrame deprisa la cara, rómpeme en los ojos la vieja vajilla de la casa» pero me callé, creyendo que exhortarlo, además de inútil, sería una estupidez y, sin darme cuenta, caí pensando en sus ojos, en los ojos de mi madre en las horas más silenciosas de la tarde, allí donde el cariño y las aprensiones de una familia entera se emboscaban, y recordé cuando se abría en un instante vago la puerta de mi cuarto resurgiendo una figura maternal y casi afligida «no te quedes así en la cama, corazón, no dejes que tu madre sufra, habla conmigo» y sorprendido, y asustado, sentí que en cualquier momento yo podría también estallar en llanto, y se me ocurrió que estaría bien aprovechar el resto de embriaguez que no se había dejado espantar por su llegada para confesarle, quizá piadosamente, «es mi delirio, Pedro, es mi delirio, si quieres saberlo» pero fue sólo una oleada que pasó por mi cabeza y me hizo vaciar el vaso en dos tragos rápidos, y yo, que creía inútil decir cualquier cosa, comencé a escuchar (él cumplía la sublime misión de devolver el hijo descarriado al seno de la familia) la voz de mi hermano, calma y serena como convenía, era una oración que él decía cuando se puso a hablar (era mi padre) de la cal y de las piedras de nuestra catedral.

4

Sudanesa (o Schuda) era así: fornida; debajo de un cobertizo a dos aguas, de sapé* grueso y dorado, vivía dentro de una cerca de estacas bien plantadas, una al lado de la otra, por cuyas rendijas apenas me atrevía a espiar en los primeros tiempos; era en una vasija de barro fresca y renovada todas las mañanas donde ella se lavaba la lengua y sorbía el agua, era en una cama de abundante heno, olorosa y mullida, donde ella echaba el cuerpo y descansaba la cabeza, cuando el sol afuera ya se ponía a plomo; había una escudilla siempre limpia con maíz desgranado en la trilla y una hierba verde bien segada donde yo frotaba perejil para apurarle el apetito; la primera vez que vi a Sudanesa con mis ojos enfermizos fue un atardecer en que la saqué afuera, allí por los arbustos floridos que circundaban su cuarto agreste de cortesana: la conduje con cuidados de amante extremoso, ella que me seguía dócil pisando con sus patas de tacón, bamboleando, balanceando el cuerpo ancho suspendido sobre las columnas bien delineadas de las piernas; comencé a cuidar de su cuerpo al atardecer, sumergiendo mis manos de humus en las bacías con ungüentos de olores diversos, que desaparecían en seguida en su pelo suave y con flecos, pero no era una cabra lasciva, era una cabra de niño, un contorno de tetas gordas e hinchadas, exponiendo con sus meneos las partes oscuras más pudendas, toda sensible cuando el peine recorría el pelo agradable y ondulado del cuerpo; era una cabra jocunda, era una cabra con pendientes, tenía un rabo pequeño que era un pedazo de muelle revestido de buena cerda, tan susceptible al toque leve, tan sensitivo al cariño sutil y más suave de un dedo; parecía esculpida de cuerpo entero cuando masticaba, no con los dientes sino con el tiempo, una vara verde atravesada en su boca paciente; y era entonces una cabra de piedra, tenía bien impresos en los ojos dos trazos de tristeza, pestañas largas y negras, era en esa postura mística una cabra predestinada; Sudanesa fue traída a la hacienda para mezclar su sangre, vino sin embargo ocupada, vino pidiendo cuidados especiales y, en ese tiempo, adolescente tímido, di los primeros pasos fuera de mi retraimiento: salí de mi ociosidad y, sacrílego, me nombré su pastor lírico: di primor a sus formas, di brillo al pelo, le di collares de flores, enrollé en su pescuezo largos metros de cundiamor, con sus frutos chillones y pendientes como si fuesen campanas; paciente Schuda, tan generosa cuando una vara más gruesa, misteriosa y lúbrica, buscaba en el contacto un pacto con su cuerpo.

Próximo fragmento: 'El cuchillo' de Patricia Highsmith